こんにちは! ともいちです。

3Dプリンターを購入、使用し始めて大体一年と半年。知識ゼロから始め、素人ながらにたくさんのものを作ってきました。

今でこそ楽しみながら3Dプリンターで色々な物を製作していますが、購入を決断するまでにはかなりの葛藤がありました。

なので今回は、3Dプリンターの購入を検討している人の決断を後押しするため、3Dプリンターを購入してからの一年半を振り返って感じたメリットとデメリットを紹介します。

今回の記事で分かることは以下の通りです。

これから3Dプリンターを買おうか迷っている方や興味のある方の参考になれば幸いです。

3Dプリンターを買って良かったこと(メリット)

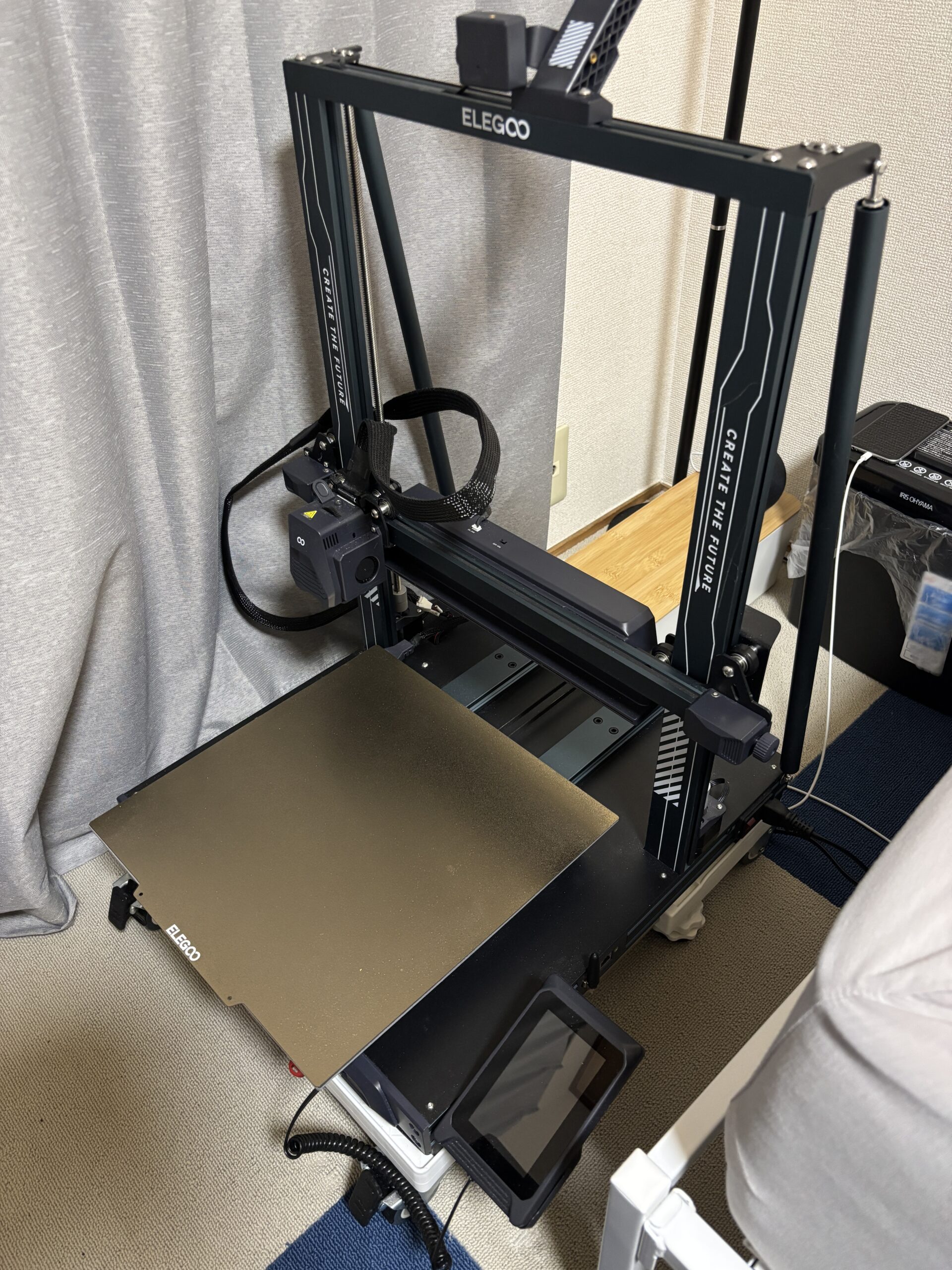

前提として、私が購入したのは「ELEGOO Neptune 4 Plus」というFDM方式(熱溶解積層方式)の3Dプリンターになります。

FDM方式とは、フィラメントと呼ばれる糸状のプラスチックを溶かしながら積み重ねて立体物を作成する方式のことで、家庭用の3Dプリンターで最も手頃な価格で購入できるものになります。

私が購入した「 Neptune 4 Plus」は43000円程でしたが、同じシリーズでも「 Neptune 4 Pro」は36000円程(2025年5月現在)で購入することが出来ます。

オーダーメイド品を作ることが出来る

「こんな形状のものが欲しい!」と思ってショッピングサイトを検索してみても、見つからなかった経験はありませんか?

3Dプリンターがあれば、形状やサイズまで細かく設定して、状況に合わせた便利グッズを作成することが出来ます。

もちろん、樹脂で出来ているので強度の問題や、3Dプリンターによって作れるサイズが限られるという問題もありますが、ちょっとした小物程度ならユーザーの腕次第でかなり自由度高く作成することが出来ます。

例えば、我が家の場合、「カウチソファが床の上で滑りやすく、座る度にソファ同士の位置がずれる」という問題を、3Dプリンターでカウチソファの脚同士を連結するアイテムを作成、設置することで解決することが出来ました。

このように、3Dプリンターがあれば、自分が欲しいものを自分が欲しい条件を満たして作成することが出来ます。

コスト面で得をするケースもある

材質が樹脂でも問題のない、形状そのものに価値があるものであれば、店舗やショッピングサイトで購入するよりも3Dプリンターで作成したほうが安く手に入れることが多いです。

店舗やショッピングサイトで売られているものの価格には、原材料費だけでなく、加工費や手間賃なども乗っかっているため、作成の手間を自分で負担できる3Dプリンターなら、3Dプリンター本体の価格を除けば原材料費のみの金額で手に入れることが出来ます。

FDM方式での原材料となるフィラメントなら1kgあたり2000円程で購入することが出来るので、ちょっとした小物程度なら、それなりに大きなサイズでも数百円ほどで作成することが出来ます。

例えば、私は家電のコード隠しを3Dプリンターで作成し、ショッピングサイトであれば1000円以上掛かる費用を原材料にして500円程で作成することが出来ました。

このように、3Dプリンターであれば本体価格を除けば購入するよりも安く作成して済ませることが出来ます。

3D設計のスキルが自然と身に付く

自分で設計から行うため、楽しみながらソフトの操作技術を学ぶことが出来ます。

私はblenderという無料で使用できる3DCGソフトを使用して設計を行っていますが、この一年半の間に多くのコツを学ぶことが出来ました。

現代はとても良い時代で、分からないことはgoogle検索やchatGPTに聞けば大体の問題は解決することが出来ます。

もちろん失敗することもありましたが、失敗も踏まえて設計をし直すことで、少しづつコツをつかみ、気が付いたら最初よりもクオリティの高い造形物を作成することが出来るようになっていました。

3Dプリンターのここが気になる(デメリット)

音がうるさい

機種にもよるかと思いますが、出力しているときの3Dプリンターはかなり大きな駆動音を発するため、とてもうるさいです。

低速に設定することで音を抑えることは出来ますが、同じ空間にいて気にならないほど音を抑えることは難しいため、専用の部屋を用意する、外出中に出力するなどの工夫が必要になってきます。

音に敏感な方や、音に敏感な家族がいる方は購入前に対策を考えておいたほうが良いでしょう。

強度に限界がある

原材料が樹脂で、積層構造のため、強度が必要とされるものを出力するには向いていません。特に、細い物や薄い物を出力する場合には設計段階から注意が必要です。

実際に私は、出力した造形物を台から剥がすために引っ張っただけで造形物を破壊してしまったことが何度かあります。

設計する際には強度が弱いことを理解したうえで形状やサイズを決める工夫が必要です。

スペースを取る

3Dプリンターの種類にもよりますが、縦幅50cm、横幅50cm程の面積が必要になります。

使い終わる度に本体丸ごと押し入れに片づける人はあまりいないと思うので、常に部屋のコンセント周辺の0.25平方メートルが3Dプリンターのスペースになってしまうことになります。

畳数にして0.15畳程度なので、大したことのないスペースに感じてしまうかもしれませんが、置いてみると意外と存在感があるので、置き方によっては邪魔に感じてしまうかもしれません。

また、3Dプリンターのようにそれなりに高額な電気製品の場合、万が一修理や返品が必要になってしまった際に備えて購入時に本体の入っていた段ボールを保管している場合が多いと思います。

その場合、押し入れの面積も圧迫することになるので、購入を検討する際には部屋の面積とともに押し入れの面積も余裕をもって確保しておくことが必要になってきます。

メンテナンスや片付けが面倒

3Dプリンターは精密な機械なため、清掃やベッドとノズルの位置調整を定期的に行わないと、造形ミスや故障の原因になります。

また、原材料となるフィラメントは湿気で傷みやすく、傷んでしまうと出力中に千切れてしまったり造形物の出来栄えが悪くなってしまうことがあるので、使い終わる度に出来るだけ外気を遮断できる袋やケースにしまう必要があります。

慣れてしまえば大した手間ではないですが、ずぼらな人は注意が必要です。

まとめ

3Dプリンターを一年半使ってみて感じたメリットとデメリットを書いてみました。

まとめると、3Dプリンターを購入するメリットは

気になる点(デメリット)は、

万能ではないし、手間もかかりますが、3Dプリンターは工夫次第で色々なことが出来ます。

日常生活で、「あんなものがあったらいいのにな」、「こんなものが欲しいな」と頭の片隅で考えている人にとっては想像をそのまま形に出来る最高の趣味になるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ともいちでした!

コメント